À quoi ressemblait la Terre au temps des dinosaures?

Les dinosaures sont apparus au début du trias, il y a environ 240 millions d'années. À l'époque, le visage de la Terre était très différent, car les continents étaient rassemblés en une seule masse continentale appelée la Pangée. Par le jeu de la tectonique des plaques et des variations importantes du niveau des océans, les continents vont changer de visage jusqu'à nos jours.

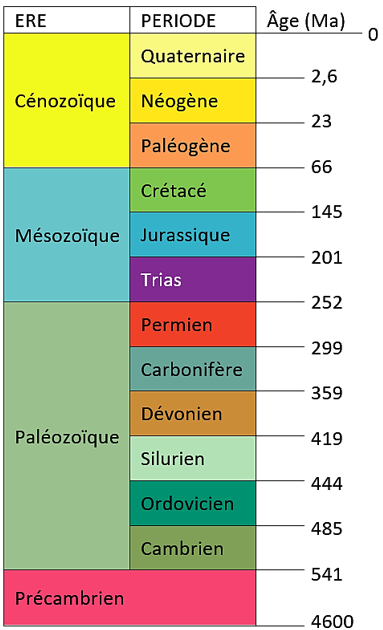

Échelle des temps géologiques, depuis la formation de la Terre (environ 4,6 milliards d'années), jusqu'à aujourd'hui.

Les âges sont en millions d'années.

Déplacements des continents et changements climatiques

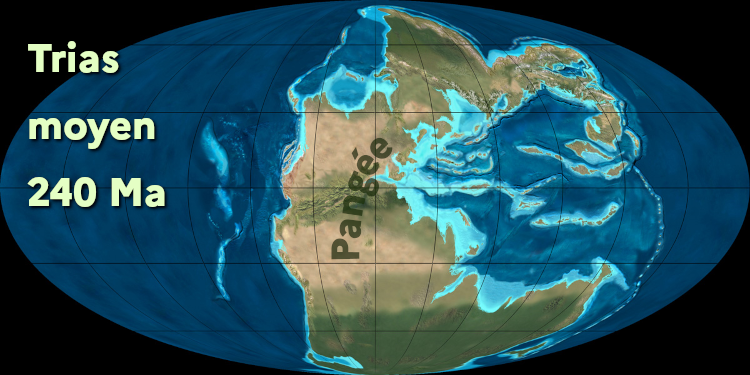

La Terre au trias moyen, il y a 240 millions d'années.

D'après Scotese et Wright, 2018.

Au début du trias, les continents forment une masse unique, un mégacontinent, la Pangée. L'unique océan s'appelle la Panthalassa (ou Panthalassée). Les roches qui se forment au trias témoignent d'un climat chaud et très aride au centre du supercontinent, avec une alternance entre saison sèche (températures estivales estimées entre 35 et 45°C) et saison de moussons. Dans les régions de hautes latitudes, les températures moyennes devaient être voisines de 25°C en été et de -15°C en hiver, ce qui explique qu'il n'y avait pas de calotte polaire persistante à cette époque. C'est dans ce contexte qu'apparaissent les premiers dinosaures.

Le taux de CO2 est estimé à 1 650 ppm au trias, soit 6 fois la valeur préindustrielle, d'où un intense effet de serre. Après une période de glaciation il y a environ 300 millions d'années, au Carbonifère-Permien, succède donc de manière durable une période à effet de serre (une "thermo-ère"), qui durera jusqu'au cénozoïque il y a 40 millions d'années.

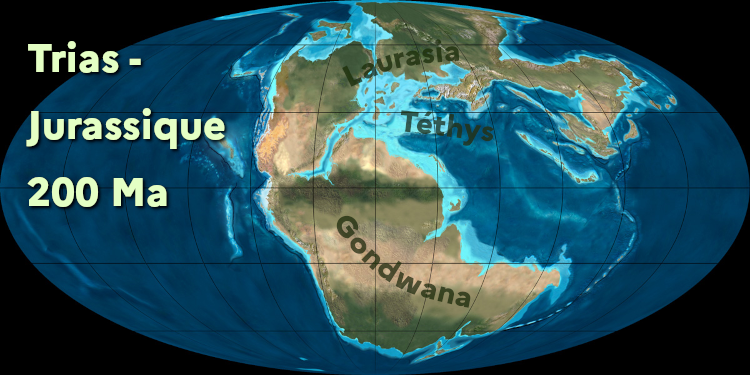

La Terre à la transition trias-jurassique, il y a 200 millions d'années.

D'après Scotese et Wright, 2018.

Progressivement, une branche de la Panthalassa, appelée Téthys, va commencer à séparer la Pangée en deux, en progressant d'est en ouest. La Téthys atteint Gibraltar au trias supérieur puis au jurassique les Caraïbes et la séparation entre Amérique du nord et Amérique du sud. On obtient un continent au nord (Laurasia) et un continent au sud (Gondwana).

Laurasia et Gondwana ne seront jamais vraiment isolés au mésozoïque, des échanges de faune et de flore continueront à avoir lieu par l'intermédiaire de petites îles, mais au fur et à mesure de leur fracturation, les écosystèmes de ces deux grands continents vont s'individualiser de plus en plus.

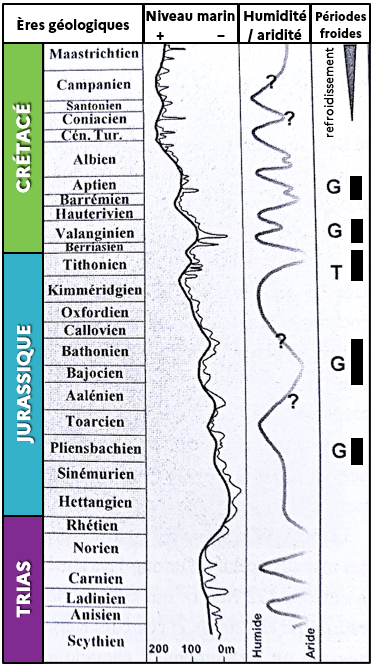

Les climats évoluent avec l'évolution de la géographie. Jurassique et crétacé restent globalement des périodes chaudes, mais les zones humides équatoriales deviennent bien plus importantes et de manière générale, le climat est bien plus humide qu'au trias. Les conditions sont plus favorables aux écosystèmes forestiers et aux grands herbivores. Les angiospermes (plantes à fleurs et à graines) apparaissent. Quelques périodes sont marquées par un refroidissement et la formation de glaciers, mais de manière temporaire.

La Terre au jurassique supérieur, il y a 150 millions d'années.

D'après Scotese et Wright, 2018.

Il y a 150 millions d'années environ, l'océan indien commence à s'ouvrir, séparant le bloc Australie-Antarctique-Inde d'un côté et Amérique du sud-Afrique-Madagascar de l'autre. L'océan Atlantique commence également à s'ouvrir, en commençant par sa branche sud, entre Amérique du sud et Afrique, il y a 140 millions d'années environ. Ainsi, les grands continents commencent à ressembler à la géographie actuelle. Ces ouvertures océaniques s'accompagnent d'un volcanisme intense entre Inde, Afrique et Amérique du sud: ce sont par exemple les grandes provinces magmatiques (plateaux volcaniques) du Karoo (183 Millions d'années), Paraná-Etendeka (133 Ma), Kerguelen (118 Ma) et Caraïbes (89 Ma). Ils se caractérisent tous par un énorme volume de roches magmatiques, mis en place sur plus de 1000 km² en quelques millions d'années.

La Terre au crétacé inférieur, il y a 105 millions d'années.

D'après Scotese et Wright, 2018.

La température maximale est atteinte il y a un peu plus de 90 millions d'années. Les eaux de surface atteindront une moyenne de 30°C dans la Téthys. Depuis, les températures moyennes baisseront jusqu'à nos jours.

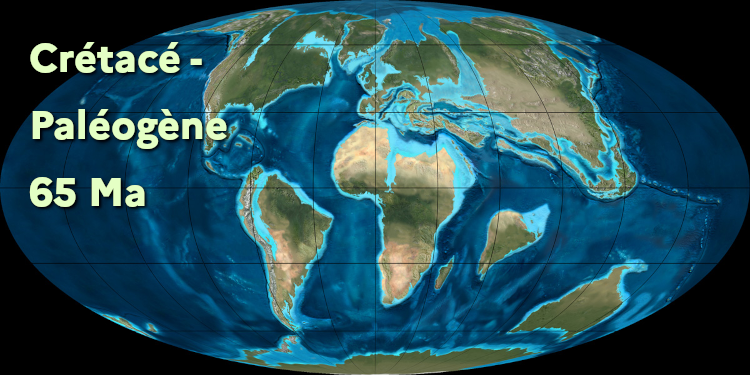

La Terre à la transition crétacé-paléogène, il y a 65 millions d'années.

D'après Scotese et Wright, 2018.

La remontée vers le nord de l'Afrique-Arabie ferme l'océan Téthys, il en reste la mer Méditerranée. L'Inde remonte également très vite vers le nord. À son passage au-dessus de l'actuelle île de la Réunion lors de la crise de la fin du crétacé, il y a 66 millions d'années, un immense volcanisme de point chaud est responsable des trapps du Deccan, contemporain de la chute d'une énorme météorite au Mexique. Nous en reparlerons plus en détail.

Au cénozoïque, le refroidissement se poursuit, au point où des calottes polaires permanentes s'installent, à partir de la transition éocène-oligocène il y a environ 35 millions d'années. C'est le début d'une période glaciaire qui se poursuit aujourd'hui. Le climat devient plus instable, avec des variations de températures plus marquées. Les importantes quantités d'eau stockées dans les glaciers expliquent en partie la baisse du niveau moyen des océans.

Variations du niveau marin

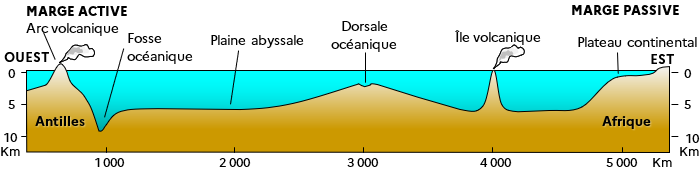

Le niveau moyen des océans a fortement changé. On l'estime au maximum à 250 mètres au-dessus du niveau actuel au milieu du crétacé. Depuis, le niveau a globalement diminué jusqu'à nos jours, même si à l'échelle de quelques millions d'années, on a mesuré à de nombreuses reprises des variations importantes du niveau marin. On parle de transgression quand le niveau monte et de régression quand il descend. Dans les deux cas, de larges surfaces sont concernées, affectant de nombreux écosystèmes. En effet, le relief des océans n'est pas homogène: les continents sont bordés de zones relativement plates et peu profondes (moins de 200 mètres) appelées plateaux continentaux. Ensuite, le relief marin chute comme le bord d'une marche et atteint les plaines abyssales.

Schéma du relief des fonds marins (topographie océanique).

La coupe Est-Ouest passe par l'océan Atlantique nord. Les reliefs (échelle verticale) sont exagérés 100 fois.

En cas de régression marine importante, les plateaux continentaux se retrouvent au sec, or ils concentrent une grande diversité d'espèces marines. En cas de transgression importante, de nombreuses régions continentales à faible altitude se retrouvent inondées. Ainsi, au mésozoïque, une grande partie de l'Europe est inondée, il ne reste que quelques archipels correspondant à d'anciens massifs montagneux, comme le Massif Armoricain (Bretagne). De même, au crétacé, une mer intérieure séparait l'Amérique du nord en deux grandes parties, comme on peut le voir sur les cartes de cette époque.

Évolution de paramètres climatiques au cours du mésozoïque.

0 m = niveau marin actuel.

Source: Paléoclimats, de J-F. Deconinck.

Deux principaux facteurs expliquent ces fortes variations du niveau marin. D'une part les phases de glaciation/déglaciation. Les glaciers continentaux concentrent d'énormes quantités d'eau, ce qui abaisse d'autant le niveau marin. Comme nous l'avons vu, le mésozoïque est dépourvu de glaciers permanents contrairement à la période actuelle, cela peut expliquer que le niveau marin au mésozoïque est supérieur au niveau actuel. Un autre facteur est également responsable, c'est l'activité volcanique des dorsales, c'est-à-dire des zones de formation de la croûte océanique. Plus les dorsales sont actives, plus leur relief est bombé, ce qui augmente mécaniquement le niveau global des océans. Au crétacé, l'activité exceptionnelle des dorsales et l'absence de glaciers continentaux se sont conjugués.

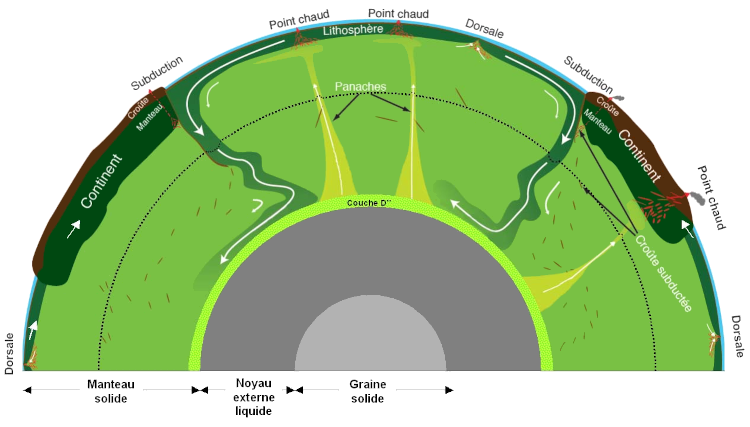

La tectonique des plaques explique ces changements

On parle de plaques tectoniques ou de plaques lithosphériques car les continents et les océans sont la partie superficielle et rigide de l'écorce terrestre, la lithosphère. Ces plaques peuvent se déplacer car la couche sur laquelle elles reposent (l'asthénosphère) est constituée de roches ductiles, c'est-à-dire très déformables à l'échelle des temps géologiques: la lithosphère ne repose pas sur un océan de magma, mais sur des roches qui se comportent sur des millions d'années comme un fluide très visqueux, une sorte de pâte à modeler. Les roches des plaques lithosphériques sont rigides et cassantes, c'est là où peuvent avoir lieu les séismes.

Les déplacements se font lentement à l'échelle humaine, de l'ordre de 1 à 10 cm par an. L'ouverture des océans correspond à un écartement de deux plaques (zone de divergence, au niveau des dorsales). Dans les dorsales, du magma est produit et lorsqu'il se refroidit, il forme la croûte océanique. Plus elle vieillit, plus une plaque océanique se refroidit et augmente de densité, au point où elle finit forcément par s'enfoncer dans le manteau asthénosphérique au bout de 150 à 200 millions d'années maximum, on parle de subduction. Ainsi, certaines zones en surface s'écartent les unes des autres, d'autres se rapprochent et entrent en collision, à l'origine de volcans et de chaînes de montagnes. Le déplacement des plaques lithosphériques s'explique par l'activité géologique de la Terre, c'est la théorie de la tectonique des plaques. Ainsi, on a pu montrer qu'à plusieurs reprises dans le passé, les continents se sont séparés et ont formé d'autres supercontinents avant la Pangée: la Rodinia il y a environ 1 100 Ma et la Columbia formée il y a 1 800 Ma.

Vidéo de C.R. Scotese récapitulant 1,5 milliards d'années d'évolution des continents sur Terre.

La Pangée est le dernier supercontinent sur Terre, mais comme notre planète s'est formée il y a 4,6 milliards d'années et que les premières traces de roches continentales remontent à il y a 4,4 milliards d'années environ (zircons de Jack Hills), ce n'est que la fin d'une très longue histoire.

Schéma très simplifié de l'activité interne actuelle de la Terre, selon le modèle courant de la tectonique des plaques.

La croûte océanique se forme dans les dorsales et plonge au niveau des zones de subduction. Ainsi, les plaques lithosphériques et notamment les continents qu'elles portent, se déplacent en permanence les unes par rapport aux autres. La répartition du magma, représenté en rouge, montre qu'il n'existe pas d'océan magmatique à l'intérieur de la Terre.

La limite entre manteau et noyau est à 2900 km de profondeur et le rayon moyen de la Terre est de 6371 km. Les épaisseurs relatives des différentes couches ont été modifiées pour en assurer la visibilité. Source: S. Labrosse, P. Thomas (2010).

Illustration du titre: Reconstitution du paléoenvironnement de Sharypovo, pour l'édition russe du National Geographic. Les animaux représentés sont Kileskus aristotocus (le théropode), "Shariposaurus" (le stégosaure), Sunosuchus (le crocodile) et Xinjianchelys (la tortue).

Artiste: Andrey Atuchin.

Pour en savoir plus

- Ouvrage: Paléoclimats, éditions VUIBERT (de J-F. Deconinck)

- Ouvrage: Éléments de géologie, 16e édition (2018), éditions DUNOD

- Sur les forums: Discussion sur les arguments sur lesquels se base la dérive des continents de Wegener et la Pangée

- Sur les forums: Qu'est-ce qu'une théorie scientifique?

- Lien externe: Localiser une ville actuelle à l'époque de la Pangée

![]() Article publié par Arnaud Salomé, .

Article publié par Arnaud Salomé, .